明月 11月份札記

記事之一

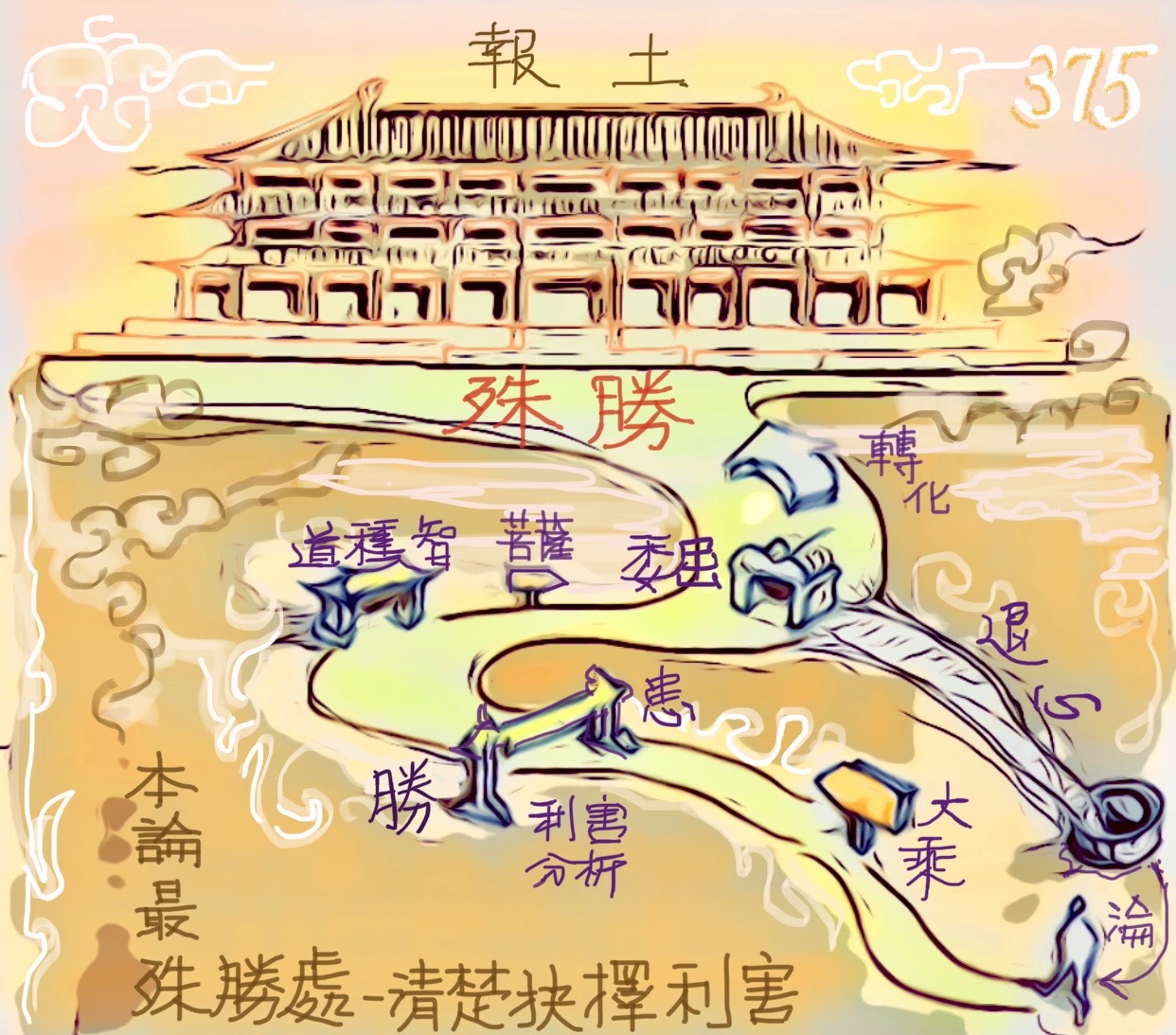

⊙ 廣海明月 第375講

一開始的時候,「由道種智成辦世間利」這一點,師父還是從勝利、過患的角度,希望我們不要在心裡一遇到,就拒絕去學習道種智,就是我們在心念上一開始就沒有歡喜心。不要拒絕了知三乘道、不要拒絕菩薩所欲求的事,在這個點上一直勸我們什麼呢?就是走大乘到底合不合情理,對自己的好處是不是無限地大,經過層層的勝利、過患的抉擇,嚴格地抉擇之後,我們自然會說服我們的心,覺得這是合理的。

小記:

嘗試從371~375 講作整體畫面之收攝。我們聞法,走大乘,先了知若欲行「菩薩道」,其勝利和過患,然後以「道種智」習三乘道。其間,會遭遇「委屈」,若不精細計算,可能退心而往下,沉淪多劫,終究仍須回到起點。若能轉化委屈成為美妙的經歷,則能往殊勝的報身報土。

記事之二

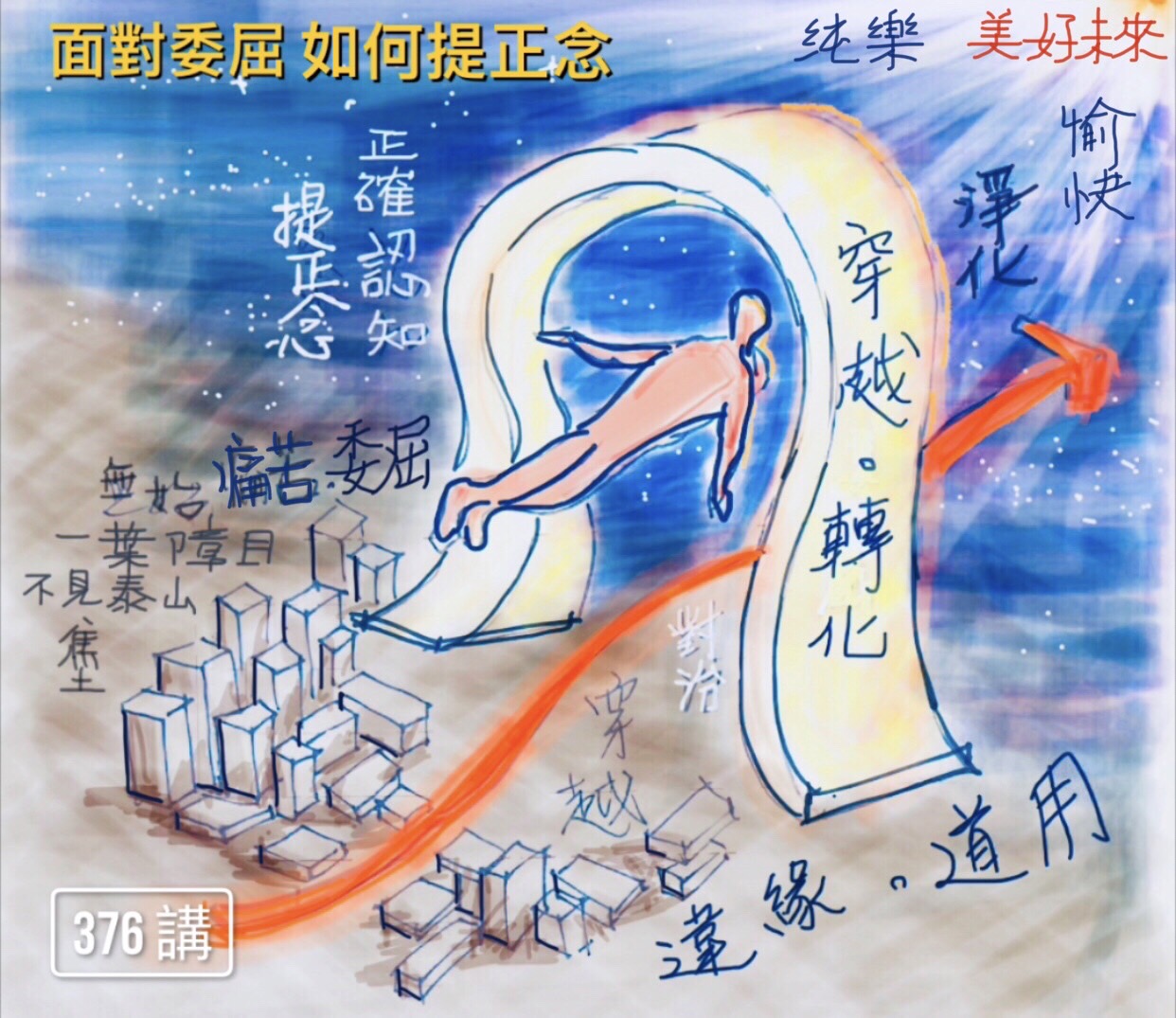

⊙ 廣海明月 第376講

如果一定要修苦行的話,有人就會覺得是很委屈的,那麼我們怎麼樣能夠堅忍這個苦行,而不去找一個不怎麼苦行卻是不純粹的道呢?我們為什麼可以堅忍地行在這條路上?就是因為我一旦偏離了之後、我一旦怕苦不想受委屈之後,果也就沒有了,所以我們會去行最純粹的、最清淨的道。因為它的果也是非常清澈的──就是純樂,不夾雜其他東西。

小記:

痛苦委屈像是黏滯在身上的東西,正確認知、提正念,便能穿越、轉化,迎向純樂的美好未來。

記事之三

⊙ 廣海明月 第377講

我們首先要研究一切人的問題是什麼?問題在哪裡如果不知道的話,師父說:那你怎麼解決呢?在這一切人裡邊有沒有是小乘的、大乘的種姓的?都是有的,沒有一個例外,小乘的人也要在其中。所以從這個觀點說,如果我們發這樣的心,卻不學習劣乘法藏者是相違因的。師父解釋的角度,是從它的目的性分析它的目的──你要幹什麼?你的目的是要到哪裡,再看你的腳下要怎麼走。大乘的目的就是要解決一切人的問題,解決一切人的問題就不可能把任何種類的人拋棄在一切人之外,因為那就不成為一切人了。

小記:

以諸菩薩應當發起一切道,應當了知一切道……謂所有聲聞道、所有獨覺道、所有佛陀道,如是諸道亦應圓滿,亦應成辦諸道所作。

記事之四

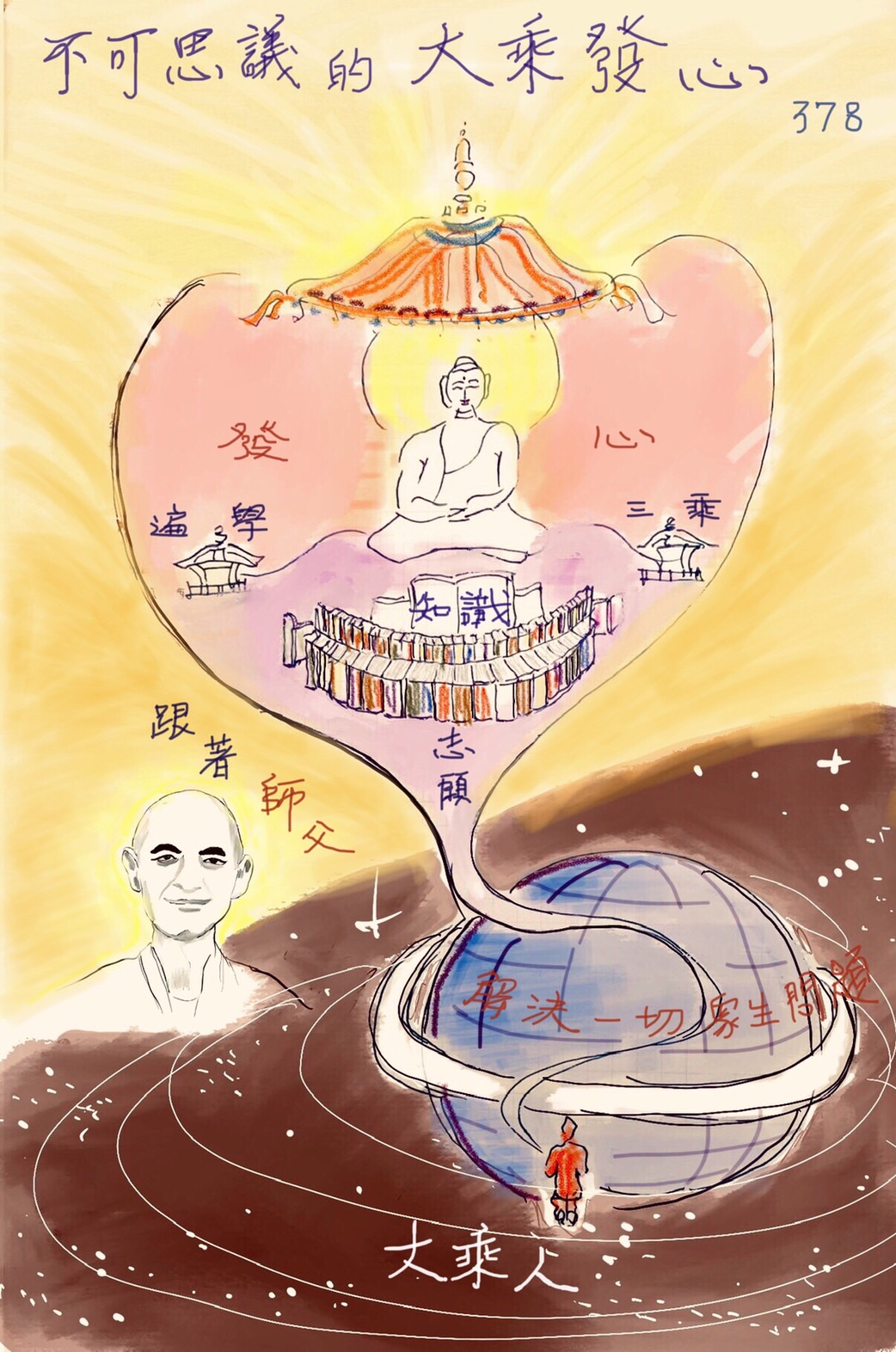

⊙ 廣海明月 第378講

一切眾生的問題複不複雜呢?不了解的時候是複雜的。這條路上沒有人走過,是挺害怕的,但是如果有人已經解決一切人的問題,他找到了辦法的話,那照抄就可以了!照抄容易嗎?是不是?你就照抄,路標都寫得很清楚,你照著走過去就可以了。所以這個問題就是:要解決一切人的問題,看看前面有沒有導師?如果有導師成辦了,你緊跟著導師就可以了,什麼樣的路都可以走上去。

小記:

恆時無謬,結合學習利他。在這個恆常的輪迴中,就這樣慢慢創造出一片佛陀在因地裡的發心,實在是太令人震撼了!要把浩瀚的宇宙所有的生命問題一一解決掉、一一苦都消除掉。菩薩需學海量知識,才能夠跟他的志向相匹配,要擁有很大的智慧,海量的力量。看看前面有沒有導師?如果有導師成辦了,緊跟著導師就可以了。

記事之五

⊙ 廣海明月 第379講

我們會發現:我們真正講修行的時候,做任何事情首先不會想要認識因果,想要認識因果的時候也認識不清楚,多半都會迷惑於表面上的現象──眼睛看到的、耳朵聽到的,或者道聽途說的;甚至有的人也不是要靠眼睛看到的、也不是要耳朵聽到,他就自己想一想覺得大概就是這樣了,然後就根據自己的想像去處理問題。

作業:觀察自己,我們做任何事情的時候,是一定會認清什麼?對比自己的現行與師父所說的,下腳處是什麼?

小記:

佛法修持的時候,做任何事必定認識因果,或者業感緣起,或者中觀……

對比自己的現行與師父所說的,下腳處是什麼?

記事之六

⊙ 廣海明月 第380講

如果這個凡夫有深刻的業果愚,那麼在講道理的時候、張牙舞爪的狀態中,完全失去攝心的這股力量之後,那大家想一想:他會不會注意因果呢?他應該沒有力氣注意因果,全部都在講他那個道理了!所以,如果不能攝持內心、不能控制內心的話,就會造作苦因。那麼為什麼會下地獄?就是因為有地獄因哪!在當下。當我們振振有詞的時候,如果沒有注意到護戒,就是沒有護心,沒有護心的話就沒法好好持戒,沒法好好持戒就可能會犯戒,所以會感得地獄的果報,這裡邊肯定是有一個沒有好好持戒的東西。

小記:

長久串習的氣場,動不動、任運講道理,沒有持戒、犯戒,不學習、不接納、不謙恭,碾壓接近地獄因……反省改變即是!佛光照耀、師父慈光。攝心~改變即是!

記事之七

⊙ 廣海明月 第381講

對殊勝境、具力業門略略作一些恭敬,就能得到大福報;但是如果去損害,也能造集最大的苦因。所以我們的第一反應,就是聽到別人說什麼,或者外境有什麼動靜,我們要調整的是我們的第一反應,要修鍊!

從我們個人造業的狀態去分析──是什麼狀態、是什麼思路、是什麼語言導致了地獄因呢?未加調伏的強烈情緒、完全地不向內觀察、沒有學習的心,還有那一刻所有的狀態,要是對著具力業門的話,那就是非常、非常危險的!

小記:

以練習的畫作為底,粗大的樹幹代表上師的教誡,流動河水表示時時的對境,再引《心之勇士》靜思者,略作修改⋯⋯向內觀察學習的心、修鍊,業果見,空正見~ 最後以《入行論》四句偈作結。

Comments are closed