陝西法門寺參訪記事

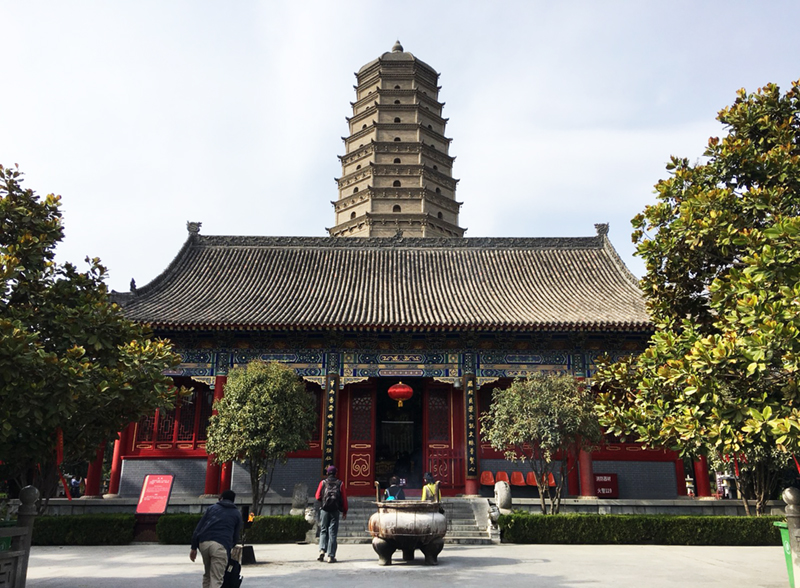

塔院

陝西法門寺,傳聞是阿育王為了弘揚佛法,將佛舍利分送至世界各地,並建塔供養,法門寺是便是其一。詳細建寺的時間現已不可考,但可以確定的是先建塔、後建寺,落成時間大約是東漢末年至魏晉期間。北周之前名為「阿育王寺」、「阿育王塔」,唐高祖時期正式改名法門塔。

法門寺這兩千多年來,歷經多次災後重建,建築樣式多少有所改變,但整體格局配置仍保留唐代發展出來的「塔院」形式,塔前殿後,塔坐落於中軸線上,並向外擴建。

法門寺因為供養佛舍利,且在唐代時闢有地宮,在唐宋時期最為興盛,僧眾信徒極多。唐代有八位皇帝曾前來供養佛舍利,宋時則有宋徽宗題字「皇帝佛國」,金人亦曾讚嘆其洪偉,影響力可見一班。

法門寺最初的阿育王塔應為木塔,在唐太宗時期便修建過一次。到了唐高宗時重建成四層方形樓閣塔,並在唐中宗時期名之為「真身寶塔」。

到了明朝中葉,木製佛塔傾頹,在明萬曆年間重建為十三級磚塔,清末至半世紀前的動盪,也導致法門寺遭嚴重破壞,殘存半壁塔身。1985年時,磚塔依照明朝時留下來的測繪圖拆除重建,並以鋼筋水泥建成。

仿唐佛寺

法門寺目前可見的寺院建築,除了佛塔依據明代樣式重建,其餘皆為1980年代起陸續修建而成的仿唐建築,並盡可能依據唐代寺院進行設計。

法門寺的庭園與石板門設計,從這裡一角也可以稍稍窺見寺院格局方正、有次第。亦可從左邊看見建築之斗拱、側腳設計。

憑欄上有著石造摩尼寶珠。

Comments are closed