金門太武山軍人公墓

關於金門太武山軍人公墓

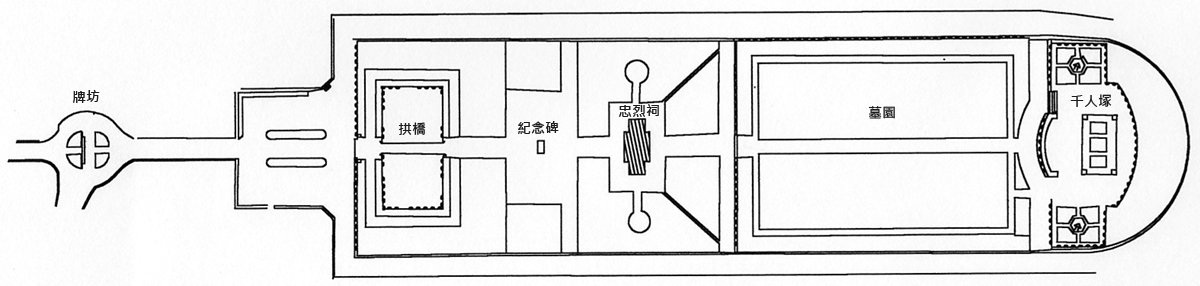

1952年,胡璉將軍鑒於殉國將士新墳、舊塚散列島上,眼看同志鄉關萬里託命斯土,內心不忍,遂決定於太武山西麓擘建公墓,獲當時蔣主席介石首肯,著手為為國捐軀的袍澤建立安息之地,同時構築忠烈祠、立紀念碑,以告慰英靈。

原忠烈祠於1953年落成,共祀奉參與古寧頭、南日島、東山島、大二膽、八二三等戰役中七百五十三名將士。

二○○二年,太武山軍人公墓啟用屆滿五十年,內政部役政署決定補助2250萬工程經費,由許育鳴建築師負責進行「墓園公園化」之整建。

正面牌坊為陳誠先生所題「太武山公墓」、周至柔先生所題「正氣千秋」、郭寄崎先生所題「浩氣長存」;背面牌坊為于佑任先生所題「天地正氣」、鄒魯先生所題「重於泰山」、丁惟汾先生所題「英靈永昭」。

許育鳴建築師在規劃時,認為軍人公墓的整建不僅僅在硬體整修,而是要重新為這個空間場域賦予新的可能,以留給後人更多思考空間。

根本上,太武山軍人公墓必須凸顯三項議題,分別是「國魂展現」、「墓園公園化」與「歷史意義」上;然而,在不破壞部份歷史遺蹟的前提下,所引申出來的設計概念有:「提升紀念尺度」、「轉換空間氛圍」及「提供解說設施」。

而在整體規劃上,軍人公墓整建分為兩個階段,一期工程包括墓園整修、地坪鋪面整修、花格磚更換、水電管路預埋、植栽規劃部分,以及新建祭拜堂。二期工程包括拱橋、蓮花池、原祭拜堂、排坊、外圍牆的整修,千人塚區整建,以及水電照明設備等。

全區的設計意象傳達分為四大部分:

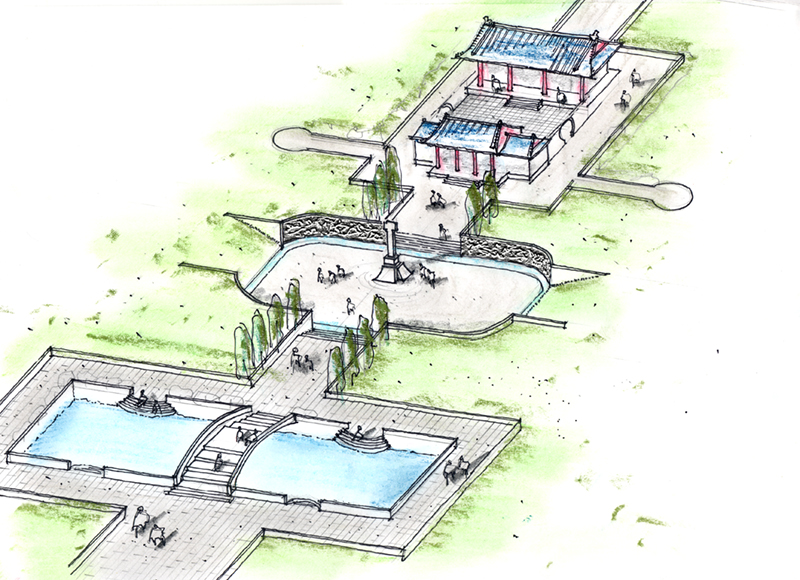

「親切」尺度的傳達,包括蓮花池的親水階梯,與周邊景觀。

「敬仰」尺度的表達,包括強化紀念碑尺度,與戰役解說浮雕。

「寧靜」的意象,綠化整修墓園,包括墓碑與墓身之整體設計。

「反思」的空間,嘗試轉換整體氛圍,降低肅穆凝重感。

忠烈祠與忠烈殿

忠烈祠的建築外觀採中國北方樣式,基座、屋身、歇山頂,隔局鋪設及建材使用,則融入閩南傳統建築元素。原忠烈祠修建後,在其後方再建一座祭祀廳(忠烈殿),安奉英靈,原忠烈祠改為歷史資料呈現館,讓前來祭祀的人們有個空間可以沉澱反思這段歷史。新舊兩祠之間為深井,地坪為花崗石燒面,並按金門傳統龍鬚規制舖設。

廣場、蓮花池

原有紀念碑的廣場,尺度較弱,為了強調殉職官兵「通達天地正氣」之國魂精神,但又須兼具原來紀念碑的歷史意義,不得損壞。所以將原地坪向下開挖2.1公尺,使紀念碑尺度加大。同時,所形成的四面擋土壁,則規劃成具戰役史解說功能的浮雕,形成一個具有「敬仰」尺度的紀念廣場,也為一戶外沉思空間。

原來的水池放植蓮花,具有「蓮品高升」的宗教涵義。設置親水階梯,讓人可以坐在階梯上,欣賞拱橋的倒影,塑造寧靜沉思的空間。

拱橋部分,原拱橋肅穆典雅,擬依原式樣修復,不作任何增修。池畔不施作噴水設施,以免水面波瀾過多,影響寧靜氣息。

墓園區、千人塚

墓園區,改為歐式墓園。新作花崗石碑加上中英對照資料。墳墓原石板上覆土植草。

位於園區最後方的無名將士千人塚,後方基地收以弧形處理,如同人體背部,兩側則為雙手,向前延伸。由此概念衍生,擬將千人塚園區廣場,增闢墓手,及花崗石拜亭,並美化周圍景觀,使這一區的氛圍不再陰沉肅穆。

花崗石墓手的牆面,攥刻正氣之書法,及其他戰役史蹟之記載,輔以前庭植栽與花崗石鋪面,營造一供人停留的空間。

許育鳴建築師在金門修復的案件中,太武山軍人公墓是他常記心中的特殊經歷。過往的歷史只待追憶,但是,作為一名建築師,承接到這項任務,意義十分重大。於國家,可以貢獻一己之專才;於金門,可以給予場域新的氛圍,告慰這片土地;於歷史傳承,可以透過設計巧思與手法,讓人們來訪此處,感受與理解這一段歷史,並在心中種下信念。

以上種種,想來令人感到責任重大,但更多的是感念有此緣分,能盡己之心、盡己之力,來參與這項計畫。

Comments are closed