北投梅庭:建築構造

2007都市彩妝徵選活動金獎作品

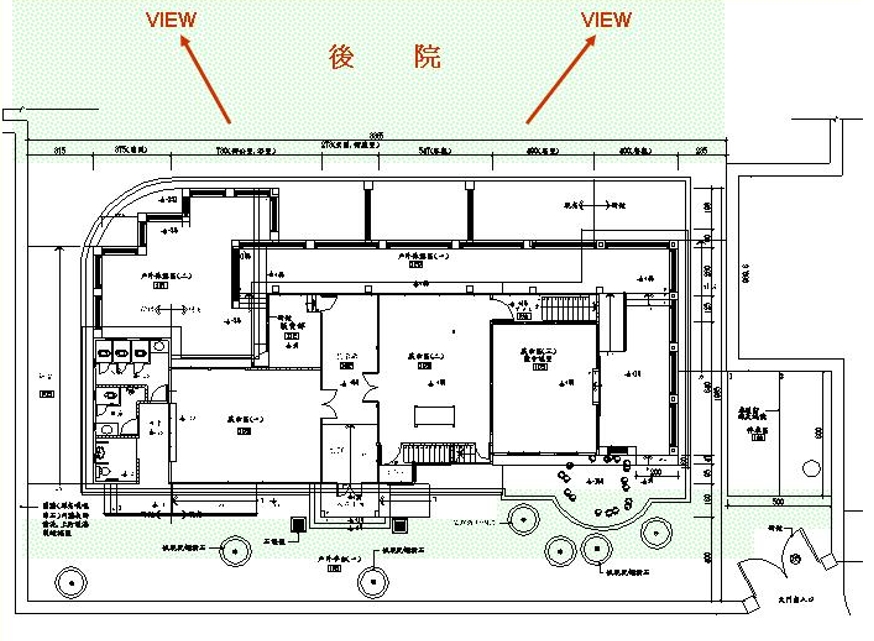

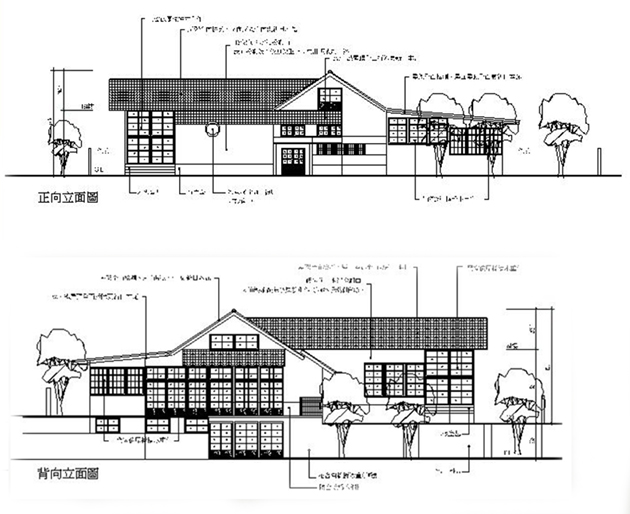

在第一篇,我們介紹了梅庭的歷史與文化意涵,這次則要介紹建築物構造等相關資訊。梅庭屬於日式建築,一般日式建築會依照基礎、地板、柱樑、牆體、屋架、屋頂、屋瓦等部分製作施工圖說。

基礎部

傳統日式建築的基礎部,因底部通風需求,會將基礎架高於地面,以防止木材受潮。梅庭的地面層為木構造建築,地下層則因防空避難之需求,外牆改以鋼筋混凝土打造,因此沒有將基礎抬高的基礎形式。

地板部

梅庭的地下層為鋼筋混凝土造基礎,應屬獨立基腳。地下層頂板即地面層地板,為鋼筋濕凝土版上鋪木板,採「格柵墊木」形式鋪設,並與天花板柵條方向平行。格柵墊木的作法,會在基礎上架木地檻(日:火打台),其上方會架門檻或牆體,側邊榫接垂直向格柵墊木(日:大引)形成地板木架,稱為「床組」。

至此,床組木架的高度即與木地檻等高,最後於格柵上方鋪木地板,待鋪上榻榻米後,室内地面高度即大致和門檻齊高。如果是壁龕的床組,則較一般房間地板床組略高。

構架部分(軸組)採木造柱結構系統,斜屋頂屋架及局部加蓋之鐵皮屋頂。基礎地下室為鋼筋混凝土構造,其中地下室可直通後院。包括垂直的承重柱、柱上橫梁、木地檻、門楣、門檻等橫架材。

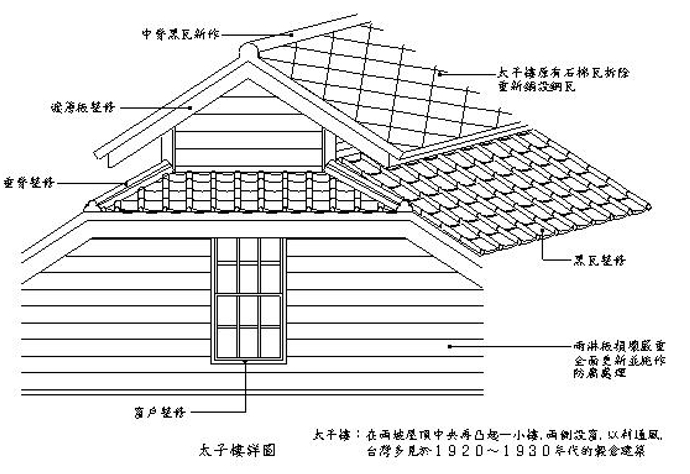

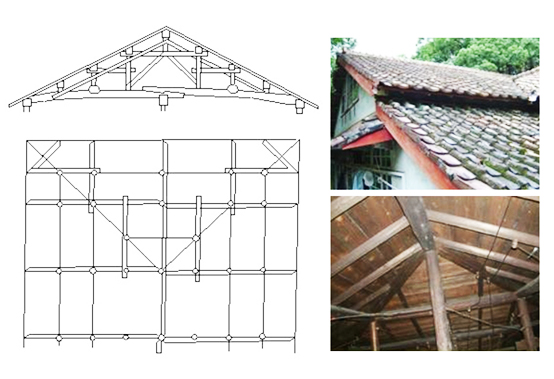

屋架及屋頂

梅庭的屋架為西式桁架系統,由木、椽子、望板、瓦條及屋瓦構成。傳統日式屋瓦是將屋瓦掛於「掛瓦條」上(釘在屋面斜板上的横木條),然後用銅釘將屋瓦釘牢掛瓦條上。日治時期一般住宅的屋頂多使用窯燒黑瓦,直到水泥製品開始普遍生產,才大量使用水泥瓦替代窯燒黑瓦,也因此水泥瓦及窯燒黑瓦幾乎成為一般日式住宅主要特徵之一。

台灣的日式建築,多是已採用西式三角屋架,而非日本傳統木構架,如現在一般所稱的人字架即是。在日治初期,屋架材料部分尚有日本進口的杉木,後因台灣氣候較悶濕,1912年以後,即開採阿里山檜木為主要建材。

梅庭在修復計畫開始之初,無論屋內、屋外、牆面、天花板、地坪及門窗,在後期使用被塗上了多層油漆,原有漆層已不復見,因此在修復前應先行施作表面的漆層剝除,以瞭解木頭的損壞情況、如何恢復原有漆層。

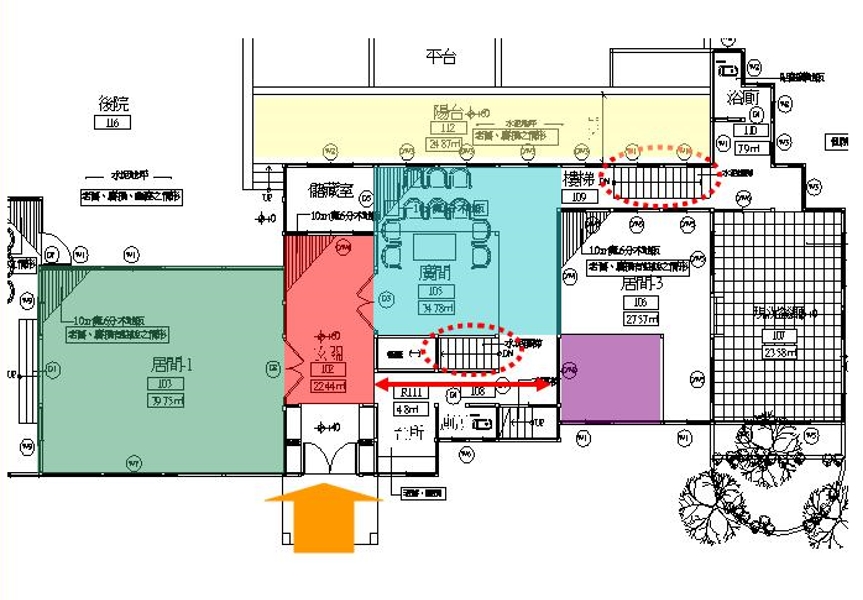

建物內部

包括玄關、座敷(榻榻米)、床間(生活起居空間)、欄間(隔間門上緣近天花板的部分)、緣側(日本人泡茶、觀看院子外廊)、押入等空間。開口部多設「推拉門」及「紙門」,其高度約等於「一間」,柱間寬度為「一或二間」,門的尺寸約為180×90公分,因此一個開口通常配有兩扇或四扇門。

榻榻米是日本空間設計上相當重要的元素,主要方便於控制空間的大小,而榻榻米室也都會配上特殊的日式擺設,其中尤以「座敷」為日式建築中重要的起居空間,一般會搭配特殊擺設,如軍刀、軍帽等,用以象徵屋主的身分地位。台灣現存的日治建築中,除了住宅、招待所與溫泉旅館,仍保有榻榻米空間的已不多見了。

外面迴廊的防雨玻璃門,為上門楣活動軌道使用的凹槽式。一般紙門形式都是格子窗,有些下邊設有裝腰板,梅庭的側紙門是腰板紙門,腰板上還有透光板,走廊外側門則是腰板玻璃門。

此外許多日治建築中,「系統藻井」是木質建材採分格設計的天花板,也是建築的另一特徵。梅庭左居間即有簡化的系統藻井。

|本篇首圖:新北投基點要覽。

Comments are closed